Sind öffentliche Wohnungsunternehmen wieder im Kommen? Einige Beispiele stimmen optimistisch

25. April 2019 | Patrick Schreiner

In den letzten Jahrzehnten haben Bund, Länder und Kommunen in großem Stil Wohnungen privatisiert. Langsam setzt sich vielerorts die Erkenntnis durch, dass das nicht klug war: Öffentliche Wohnungsgesellschaften scheinen wieder im Kommen zu sein.

Die große Zeit der Privatisierung von Wohnraum scheint vorbei. In den 1990er und frühen 2000er Jahren wurden Mietwohnungen und öffentliche Wohnungsgesellschaften noch in großem Umfang an Fonds und Konzerne verscherbelt. Verlässliche und umfassende Zahlen gibt es dazu zwar nicht, es dürften aber insgesamt weit über eine Million Wohnungen gewesen sein. Heute sind solche Verkäufe selten und die Zahlen kleiner geworden. Das mag weniger mit Einsicht als mit einer entspannteren Finanzlage bei Bund, Ländern und Kommunen zu tun haben. Denn die Verkäufe der Vergangenheit waren nicht nur ideologisch motiviert, sondern sollten auch (und wohl vor allem) helfen, die öffentlichen Schuldenstände zu reduzieren. Insofern ist in finanziell schwierigeren Zeiten ein Rückfall in die Privatisierungspolitik der Vergangenheit durchaus nicht auszuschließen.

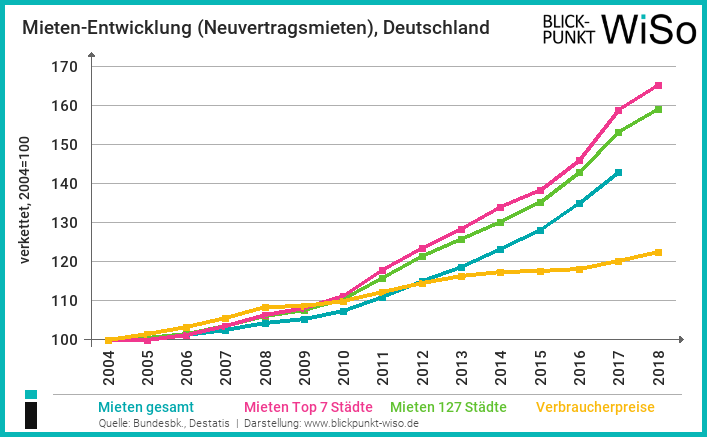

Derzeit aber passiert vielerorts genau das Gegenteil. In Zeiten steigender Mieten und zunehmender Verdrängung von Menschen aus ihren Nachbarschaften entdeckt manche Kommune und manches Bundesland die Vorteile wieder, die ein eigenes Wohnungsunternehmen bietet: Demokratischen Einfluss und eine dauerhafte Sicherung bezahlbaren Wohnraums gibt es mit privatkapitalistischen Wohnungsunternehmen nicht. Entsprechend gründen einige Kommunen neue kommunale Wohnungsgesellschaften, auch um wieder selbst bauen zu können. Andere kaufen wieder verstärkt Wohnraum an – so hat etwa Berlin seit 2012 etwa 10.000 Wohnungen gekauft, weitere 15.000 sollen folgen.

Zu den Kommunen, die eine eigene Wohnungsgesellschaft (wieder)gegründet haben, gehört Dresden. Die sächsische Landeshauptstadt hatte 2006 ihr Unternehmen »WOBA« und damit ihren gesamten Wohnungsbestand verkauft, um Schulden abzubauen. Der Fall erregte bundesweit einiges Aufsehen – nicht nur wegen des Umfangs der Verkäufe (48.000 Wohnungen), sondern auch wegen der umstrittenen Zustimmung von Teilen der Linkspartei. 2011 klagte die Stadt gegen den Käufer, weil dieser die vereinbarte, zeitlich ohnehin befristete Sozialcharta nicht eingehalten habe. 2017 gründete sie schließlich eine neue eigene Wohnungsgesellschaft, deren Anfänge allerdings bescheiden ausfallen: Binnen drei Jahren sollen gerade einmal 800 neue Sozialwohnungen entstehen. Gegen die Wiedergründung stimmten CDU, FDP und AfD.

Dass eigene Wohnungsunternehmen auch für kleine Kommunen interessant sein können, zeigt das Beispiel Bersenbrück im Landkreis Osnabrück. Die Samtgemeinde i Eine Samtgemeinde in Niedersachsen ist ein Zusammenschluss von Gemeinden, der bestimmte Aufgaben anstelle seiner Mitgliedsgemeinden ausführt. Die Samtgemeinde Bersenbrück besteht aus den Mitgliedsgemeinden Alfhausen, Ankum, Eggermühlen, Gehrde, Kettenkamp und Rieste sowie der Stadt Bersenbrück. , deren Bevölkerung weiter wächst, gründete im Sommer 2016 eine eigene Wohnungsgesellschaft. Insbesondere kleinere und preisgünstige Wohnungen sollen gebaut werden. Mittlerweile entstehen an mehreren Standorten etwa 100 Wohneinheiten, was weniger als drei Jahre nach der Gründung und bei einer Einwohnerzahl von etwa 8500 Menschen durchaus beachtlich ist.

Der vehementeste Widerstand gegen das Projekt kommt von der örtlichen CDU - sie beklagt unter anderem die Konkurrenz zu privaten Anbietern. Dabei ist gerade diese Konkurrenz ein Zweck öffentlicher Wohnungsunternehmen: Durch ein großes öffentliches Angebot an bezahlbaren Wohnungen werden auch private Anbieter unter Druck gesetzt, Wohnraum günstiger anzubieten und die eigene Rendite zu begrenzen. Dort, wo öffentliche Wohnungsgesellschaften zu klein sind, um den Markt nennenswert zu beeinflussen, schaffen sie immerhin Wohnraum im preisgünstigen, für Private eher weniger interessanten Marktsegment. In beiden Fällen erhält das Allgemeinwohl Vorrang - jedenfalls wenn die politischen Rahmenbedingungen und Vorgaben stimmen.

Ein weiteres Beispiel für die neue Orientierung auf öffentlichen Wohnungsbau ist Osnabrück. In der niedersächsischen Großstadt wird am 26. Mai im Rahmen eines Bürgerentscheids über die Neugründung einer kommunalen Wohnungsgesellschaft abgestimmt. Ein Bürgerbegehren war am 13. September 2018 gestartet, die erforderlichen knapp 10.000 Unterschriften wurden deutlich übertroffen. Der Rat der Stadt hat am 12. März die Gründung einer kommunalen Wohnungsgesellschaft mit den Stimmen unter anderem von CDU, FDP und Oberbürgermeister Wolfgang Griesert (CDU) allerdings abgelehnt – lediglich SPD, Grüne und Linke stimmten dafür. Dadurch kommt es nun zum Bürgerentscheid, der im Erfolgsfall diesen Ratsbeschluss ersetzt.

Das ▸Osnabrücker Bündnis für bezahlbaren Wohnraum, das hinter dem Bürgerentscheid steht, wird von zahlreichen zivilgesellschaftlichen Organisationen und Parteien getragen – unter anderem attac, DGB, AWO, Caritas, Diakonie, Kinderschutzbund, Osnabrücker Tafel, SPD, Die Linke, Bündnis 90/Die Grünen und DKP. Die Breite des Bündnisses mag die Bedeutung des Themas unterstreichen. Zugleich zeigt die klare »Frontstellung« zwischen sozial-fortschrittlichen Parteien und Organisationen auf der einen Seite und markthörig-konservativen Parteien auf der anderen Seite, dass letztere das Ausmaß der Misere am Wohnungsmarkt offenbar noch immer nicht erkannt haben.

Interessanterweise gibt es diese Frontstellung in Kiel nicht in der gleichen Klarheit. In der schleswig-holsteinischen Landeshauptstadt hat die Ratsversammlung im September 2018 mit den Stimmen von SPD, Grünen, Linken, SSW, AfD und FDP beschlossen, wieder eine kommunale Wohnungsgesellschaft zu gründen. Diese soll Wohnungen bauen und kaufen, um sie anschließend zu vermieten. Auch Schrottimmobilien soll sie ankaufen und aufwerten. Und nicht zuletzt soll sie perspektivisch für kommunale Grundstückspolitik genutzt werden. Lediglich die CDU stimmte gegen die Wiedergründung. Sie wollte weiter auf die private Wohnungswirtschaft setzen und stellte ohne Erfolg einen entsprechenden Antrag.

Der Kieler Ratsbeschluss will einen Fehler der Vergangenheit wieder wettmachen: Anfang der 2000er Jahre hatte man die stadteigene »Kieler Wohnungsbaugesellschaft« verkauft. Der damalige Oberbürgermeister Norbert Gansel (SPD) versicherte, man verkaufe nur an einen seriösen Investor. Nach mehrfachen Weiterverkäufen gehören die etwa 12.000 Wohnungen heute dem privaten Wohnungskonzern Vonovia. Der Kieler Mieterverein registriert nach eigener Aussage jede Menge Ärger rund um Mieterhöhungen, Betriebskostenabrechnungen und Modernisierungen. Ein Neubau von Wohnungen fand in Kiel praktisch gar nicht mehr statt.

Übergeordnetes Ziel in Kiel ist es nun, die Verfügbarkeit bezahlbarer Wohnungen für Menschen mit geringem Einkommen in der Stadt wieder zu verbessern. Soweit, so gut. Doch während die Stadtverwaltung zunächst von einem (nach eigenen Angaben ehrgeizigen) Ziel von 4000 Wohnungen ausgeht, fordern zivilgesellschaftliche Organisationen mehr: Um nennenswerten Einfluss auf den Wohnungsmarkt nehmen zu können, müsse die Gesellschaft mindestens zehn Prozent der Wohnungen in Kiel bewirtschaften. Dies entspricht 13.000 Wohnungen. Hier wird die Schwierigkeit deutlich, vor der alle Neugründungen stehen: Klotzen statt kleckern muss ihr Motto sein. Denn nur so kann bezahlbarer Wohnraum in einem Umfang geschaffen werden, der einen nennenswerten Einfluss auf den gesamten Wohnungsmarkt einer Stadt auszuüben erlaubt. Und Klotzen kostet Geld.

Nun sollte man den Finanzbedarf allerdings auch nicht überschätzen. Denn der Bau oder Kauf eines Wohnungsbestandes kann in weiten Teilen durch Kredite finanziert werden. Die Wohnungen – und mit ihnen die Kredite – werden in der Regel in eine Anstalt öffentlichen Rechts, eine (öffentliche) GmbH oder eine (öffentliche) AG ausgelagert. Eine entsprechende Gestaltung vorausgesetzt, hat dies den Vorteil, dass die Verschuldung nicht der Kommune bzw. dem Bundesland oder dem Bund zugerechnet wird. Öffentliche Finanzmittel müssen dann im Wesentlichen nur zu zwei Zwecken aufgewendet werden: Für das Eigenkapital der Wohnungsgesellschaft und um die letztlich verlangten Mieten zu senken. Die Kosten müssen letztlich auch bei einem öffentlichen Unternehmen gedeckt werden – und wenn das durch die Mieten nicht vollständig möglich oder sinnvoll ist, muss die öffentliche Hand einspringen.

Das unterscheidet ein öffentliches Wohnungsunternehmen nicht von einem privaten. Subventioniert wird der Wohnraum einkommensarmer Haushalte in beiden Fällen: Sei es direkt durch vergünstigte Zinsen, Tilgungsnachlässe oder Zuschüsse im sozialen Wohnungsbau, sei es indirekt durch die Übernahme der (steigenden) Kosten der Unterkunft bzw. durch das Wohngeld. Es spricht allerdings einiges dafür, dass die Gesamtkosten und damit die Mieten insgesamt günstiger ausfallen, wenn die öffentliche Hand eigene Wohnungsunternehmen unterhält. Einen entsprechend großen öffentlichen Wohnungssektor vorausgesetzt, können selbst Haushalte mit mittleren Einkommen profitieren. Drei Gründe für die Kostenvorteile der Öffentlichen seien genannt: Sie müssen erstens keine Rendite erwirtschaften. Bund, Länder und Kommunen können zweitens Kredite zu günstigeren Bedingungen aufnehmen als Private. Und drittens können öffentliche Wohnungsbauprojekte größer ausfallen, was Möglichkeiten der Standardisierung und Modularisierung und damit des effizienteren Bauens eröffnet. Letzteres ist übrigens ein weiterer Grund dafür, beim öffentlichen Wohnungsbau nicht zu kleckern, sondern zu klotzen.

Dass ein öffentliches Wohnungsunternehmen in erster Linie durch Kredite finanziert werden kann, bedeutet allerdings nicht, dass die Finanzlage etwa einer Kommune keine Rolle spielt. Das zeigt das Beispiel Laatzen. Die Stadt, vor den Toren Hannovers gelegen, hat überdurchschnittlich viele einkommensarme Haushalte. Für immer mehr von ihnen wird Wohnraum zunehmend unbezahlbar. Ende 2017 beschloss der Rat mit den Stimmen von SPD, Grünen und Linken daher die Gründung einer kommunalen Wohnungsgesellschaft. CDU und FDP wandten sich strikt gegen das Vorhaben – mit den bekannten Argumenten: Der Markt könne es mindestens genauso gut.

Gescheitert ist das Projekt einer kommunalen Wohnungsgesellschaft letztlich aber nicht an der marktgläubig-konservativen Minderheit im Rat, sondern an der Kommunalaufsicht (in diesem Fall die Region Hannover). Die Begründung sollte aufhorchen lassen: Angesichts der hohen Verschuldung Laatzens seien »mit Wagnissen und Risiken verbundene Wirtschaftsaktivitäten« auszuschließen. Die Ratsmehrheit strebt nun ersatzweise an, durch die Stadt selbst Wohnraum errichten zu lassen (es geht in einem ersten Schritt ohnehin lediglich um zwölf Sozialwohnungen.)

Dieser Fall verweist auf ein zentrales Problem: Ein hoher Schuldenstand kann dazu führen, dass Kommunen die Gründung einer eigenen Wohnungsgesellschaft untersagt wird. Dass die Schulden einer solchen Gesellschaft formal nicht der Kommune selbst zugerechnet werden, hilft dann offenbar nicht weiter. Zumal die Kommune nicht umhinkommt, Eigenkapital zu stellen. Diese Hürde bei der Gründung kommunaler Wohnungsgesellschaften ist umso misslicher, als in vielen Fällen gerade in besonders hoch verschuldeten Städten, Gemeinden und Landkreisen eine eigene Wohnungsgesellschaft besonders dringlich gebraucht wird. Schließlich geht ein entsprechender Schuldenstand nicht selten mit im Durchschnitt besonders niedrigen Haushaltseinkommen einher – und damit mit besonders ausgeprägten Schwierigkeiten, bezahlbaren Wohnraum zu finden.

Dieses Problem wird man nur auf Bundes- und Landesebene lösen können. Denkbar wäre etwa, dass die Länder den Kommunen Eigenkapital zur Gründung kommunaler Wohnungsgesellschaften zur Verfügung stellen. Denkbar wäre aber auch, dass Bund und Länder wieder eigene große Wohnungsgesellschaften gründen. Diese könnten gerade dort tätig werden, wo kommunale Wohnungsgesellschaften aus finanziellen oder ideologischen Gründen nicht gegründet werden.

Tatsächlich geschieht auch auf Landesebene in Sachen öffentliche Wohnungsunternehmen einiges. In Niedersachsen fordert der DGB die Wiedergründung einer Landeswohnbaugesellschaft. Bis 2030 solle diese 40.000 landeseigene Wohnungen schaffen und dafür 7,3 Mrd. Euro investieren – zu 85 Prozent kreditfinanziert. Bislang erntet der Gewerkschaftsbund bei der SPD-geführten Großen Koalition in Hannover für seine Vorschläge zwar nur warme Worte, aber das Thema ist gesetzt.

Ausgerechnet im CSU-regierten Bayern ist man da weiter. Die Landesregierung legte geradezu eine ideologische Kehrtwende hin: Nachdem Finanzminister Markus Söder 2013 noch 32.000 öffentliche, überwiegend zentral gelegene Wohnungen der Landesbank BayernLB verkaufte, gründete er im Sommer 2018 – jetzt als Ministerpräsident – die »BayernHeim«, ein landeseigenes Wohnungsunternehmen. Deren Ziele sind zwar bescheiden. Man möchte landesweit bis 2025 einen Bestand von 10.000 Wohnungen aufbauen. Der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) kritisierte dies zu Recht als unzureichend. Doch immerhin ist ein Anfang gemacht. Perspektivisch sollen 500 Mio. Euro Eigenkapital eingebracht werden. Neben dem Wohnungsbau und der Vermietung soll auch der Ankauf von Grundstücken zu den Aufgaben des Unternehmens gehören.

Warum aber verkaufte das Land zunächst 32.000 Wohnungen, um anschließend 10.000 Wohnungen neu zu bauen? Laut CSU musste dieser Verkauf auf Anweisung der EU-Kommission erfolgen, da die finanziell angeschlagene BayernLB vom Land Beihilfen erhalten hatte. SPD, Grüne und Freie Wähler sehen das gleichwohl anders: Die Bayern-LB hätte durchaus an den Freistaat selbst verkaufen können, die Privatisierung sei also unnötig gewesen. Diese Einschätzung wird immerhin durch entsprechende Äußerungen des EU-Wettbewerbskommissars Joaquín Almunia gestützt.

Interessant sind auch Entwicklungen im Land Berlin. Der dortige Senat kauft seit einiger Zeit in Einzelfällen Wohnimmobilien zur Bewirtschaftung durch öffentliche Wohnungsunternehmen an. So sollen die darin lebenden Mieterinnen und Mieter geschützt werden, etwa wenn sie von Verdrängung bedroht sind. Der ▸Initiative »Deutsche Wohnen enteignen« genügt das nicht: Sie fordert die ▸Enteignung (gegen Entschädigung deutlich unter dem Marktwert) aller privaten Wohnungsunternehmen mit mehr als 3000 Wohneinheiten. Am 6. April startete sie einen Volksentscheid mit diesem Ziel. Glaubt man Umfragen, so stehen ihre Erfolgschancen gar nicht schlecht.

Diese Auswahl an Beispielen zeigt: Öffentliche Wohnungsunternehmen sind wieder im Kommen – von einem Trend zu sprechen, wäre aber übertrieben. Dazu gibt es noch zu viele ideologisch motivierte Widerstände und gerade auf kommunaler Ebene noch zu viele rechtliche und finanzielle Hürden. Notwendig wäre, neben einer generellen Stärkung der Finanzlage der Kommunen, die gezielte finanzielle und personelle Unterstützung von Kommunen im Gründungsprozess von Wohnungsgesellschaften. Hier sind die Länder gefragt. Auch die Wiedereinführung einer Wohnungs-Gemeinnützigkeit könnte helfen: Gemeinnützige Wohnungsunternehmen kämen dann in den Genuss steuerlicher Vorteile. Da sie sich im Gegenzug zu bezahlbaren Mieten und zu einer Begrenzung der eigenen Rendite verpflichten müssen (»Allgemeinwohl statt Rendite«), wäre dieses Modell weniger für private als für öffentliche und genossenschaftliche Unternehmen interessant.

Patrick Schreiner ist Gewerkschafter und Publizist aus Bielefeld/Berlin. Zu seinen Arbeitsschwerpunkten gehören Wirtschaftspolitik, Verteilung, Neoliberalismus und Politische Theorie.

URL: https://www.blickpunkt-wiso.de/post/sind-oeffentliche-wohnungsunternehmen-wieder-im-kommen-einige-beispiele-stimmen-optimistisch--2300.html | Gedruckt am: 17.04.2024