Auf dem Weg in den digitalen Kapitalismus?

14. März 2019 | Michael Wendl

Vernichtet die Digitalisierung Arbeitsplätze? Brauchen wir eine Maschinensteuer? Hinter solcherlei Behauptungen stehen Vorstellungen von Ökonomie und Arbeit, die sich schon in der Vergangenheit als irreführend erwiesen haben.

Hinsichtlich der Auswirkungen der Digitalisierung von Wirtschaft und Arbeit sehen wir aktuell zwei ganz unterschiedliche Diskurse: einen der Soziologen und einen der Ökonomen. Der ökonomische Diskurs ist dabei in den Hintergrund getreten. Gleichwohl ist der breite Einsatz digitalisierter Datenverarbeitung eingebettet in mikroökonomische Kalküle, deren Umsetzung wiederum von makroökonomischen Bedingungen abhängig ist. Digitalisierung lässt sich daher ohne eine genaue Kenntnis der derzeitigen wirtschaftlichen Konstellation nicht verstehen.

Die aktuelle makroökonomische Konstellation

Derzeit gibt es zwei verschiedene Interpretationen der aktuellen makroökonomischen Konstellation: Das ist einmal die These von der säkularen Stagnation, wie sie zum Beispiel von Hagen Krämer (2018) vertreten wird. Sie wird auf eine Sichtweise John M. Keynes‘ zurückgeführt. Keynes war in der langen Frist von Prozessen der Sättigung der Märkte ausgegangen. Dadurch komme es tendenziell zur Stagnation. Zum Zweiten gibt es eine Interpretation, die die zunehmende Ungleichheit von Einkommen und Vermögen in den Mittelpunkt rückt und aus der dadurch bedingten strukturellen und langfristigen Schwäche der effektiven Nachfrage ein niedriges Wachstum des Bruttoinlandsprodukts und in der Folge einen langfristigen Fall oder eine Stagnation der Zuwachsraten der Arbeitsproduktivität ableitet. In diese Sichtweise ist der Beitrag von Kurt Hübner (2018) einzuordnen.

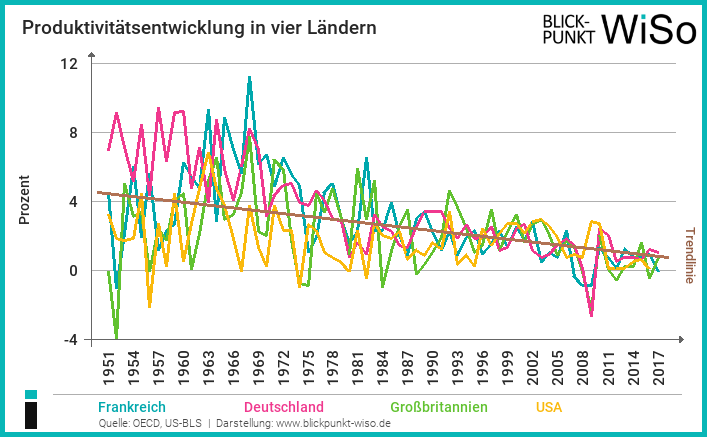

In beiden Interpretationen geht es um die Erklärung des Tatbestandes, warum sich die Produktivitätszuwächse in den entwickelten kapitalistischen Gesellschaften im langfristigen Trend abgeschwächt haben.

In der Sache selbst schließen sich die Interpretationen von Krämer und Hübner, also die These einer säkularen Stagnation und die These einer zunehmenden Ungleichheit der Einkommen, die das Wachstum bremse, nicht gegenseitig aus. Im Kern geht es um die Rolle der staatlichen Einkommens- und Verteilungspolitik: Kann sie die radikale Einkommensumverteilung, die bereits in den 1970er Jahren begonnen und in den 1990er Jahren radikalisiert wurde, politisch korrigieren? Und gegenwärtig sieht es nun eben nicht so aus, als stehe eine radikale Korrektur der Umverteilung der vergangenen Jahrzehnte auf der Tagesordnung.

Eine kurze methodische Anmerkung zur Entwicklung der Zuwachsraten der Arbeitsproduktivität, deren Abflachung als Bestätigung der Tendenz zur Stagnation verstanden wird: Die Arbeitsproduktivität wird berechnet, indem das Bruttoinlandsprodukt (BIP) auf die Erwerbstätigenstunden (oder auf die Erwerbstätigen) bezogen wird. Bei der Kapitalproduktivität wird das BIP auf den Kapitalstock dieser Gesellschaft bezogen. Bei der Arbeitsproduktivität geht es um den Zusammenhang von BIP, Beschäftigung und Arbeitszeit, bei der Kapitalproduktivität um den Zusammenhang von BIP und Kapitalstock. Beider Wachstumsraten fallen im langfristigen Trend, sie weichen dabei nur geringfügig voneinander ab.

Der entscheidende Unterschied zwischen der These einer säkularen Stagnation und der These einer durch zunehmende Ungleichheit geschwächten Nachfrage (und damit einer verringerten Dynamik der kapitalistischen Produktion) liegt darin, dass letztere die Stagnation der kapitalistischen Entwicklung auf eine Kombination verschiedener wirtschaftspolitischen Prozesse zurückführt: die Zunahme der ökonomischen Ungleichheit, eine am Ziel der Austerität ausgerichtete Finanzpolitik und eine zurückhaltende Lohnpolitik. Diese unterschiedlichen Erklärungsmuster stehen auch hinter der Kontroverse zwischen Larry Summers, der von einer säkularen Stagnation spricht, und Joseph Stiglitz. Letzterer vertritt die These, dass eine Aufhebung der Tendenzen zur Stagnation durch eine andere Wirtschafts- und Finanzpolitik, die soziale Ungleichheit reduziert, möglich ist. Dazu gehört auch die Möglichkeit der Aufhebung der finanzkapitalistischen »Spielanordnung« und ihre Ersetzung durch eine realkapitalistische Spielanordnung (Schulmeister 2018).

Mit der Digitalisierungs-Debatte verbunden ist die Frage nach einer technologischen Arbeitslosigkeit. Das ist eine alte Frage, die schon vor der Einführung der neuen Informations- und Kommunikationstechnologien diskutiert wurde. So stammt das berühmte Diktum vom Ende der Arbeitsgesellschaft von Hannah Arendt aus dem Jahr 1960. Die 1980er Jahre waren geprägt durch diese Diskussionen um das (vermeintliche) Ende der Arbeitsgesellschaft und die Hoffnungen auf eine garantiertes und bedingungsloses Grundeinkommen. Heute wiederholt sich das. Mit einem gewichtigen Unterschied allerdings: Heute wissen wir, wie sich diese viel beschworene technologische Arbeitslosigkeit wirklich entwickelt hat. Bei einer Steigerung der Arbeitsproduktivität von 2 Prozent ergibt sich bei 35 Mio. Erwerbstätigen, dass jedes Jahr 0,7 Mio. Stellen wegrationalisiert werden. Beschäftigungsverluste in diesen und höheren Größenordnungen hat es in der Vergangenheit tatsächlich ständig gegeben. Sie sind aber durch Wachstum und das Entstehen neuer Beschäftigung in anderen Bereichen (oft in den gleichen Unternehmen und Branchen) mehr als kompensiert worden.

Dieser Prozess wird als Strukturwandel bezeichnet und prägt die gesamte kapitalistische Entwicklung seit dem 18. Jahrhundert. Die großen Steigerungen der Arbeitslosigkeit sind die Folge von Krisen (regelmäßigen Konjunkturkrisen und unregelmäßigen Finanzkrisen). Sie entstanden nicht durch technologische Innovationen. Der Begriff der technologischen Arbeitslosigkeit macht es aber möglich, statt den schwer zu verstehenden Bewegungen von Konjunktur und Krise etwas Einfaches als vermeintlichen Jobkiller verantwortlich zu machen – etwa den Computerchip oder die Künstliche Intelligenz.

Ähnlich verhält es sich mit der wieder aktuell gewordenen Forderung nach einer Maschinensteuer. Schon der Begriff ist Unsinn, weil Maschinen keine Steuern bezahlen. Gemeint ist eine Unternehmenssteuer, deren Bemessungsgrundlage nicht mehr der Gewinn, sondern das Anlagevermögen ist. Hier beginnt die Diskussion, welche Größe besser festgestellt werden kann und ob es sinnvoll ist, Unternehmen – statt nach Gewinnen – nach der Größe ihres Anlagevermögens zu besteuern. Schließlich sind in bestimmten Branchen relativ hohe Gewinne mit niedrigem Anlagevermögen und umgekehrt niedrige Gewinne mit relativ hohem Anlagevermögen verbunden.

Die Utopie einer Maschinensteuer basiert auf der (falschen) Annahme, dass sich Kapital aus sich selbst vermehrt. Die Früchte dieses scheinbaren Erfolgs sollen dann geteilt werden. Falsch ist diese Annahme, weil Kapital zu seiner Vermehrung trotz aller Produktivitätssteigerung stets Arbeit braucht – eine Selbstvermehrung von Kapital gibt es nicht und wird es nie geben.

Der deutsche Kapitalismus

Allgemein sehen wir in den meisten kapitalistischen Hauptländern aus saldenökonomischer Sicht Nettofinanzierungsüberschüsse des Unternehmenssektors. Besonders ausgeprägt ist dies für Deutschland feststellbar. Hohe Geldvermögen und Renditen und zugleich eine restriktive, auf die »schwarze Null« ausgerichtete Finanzpolitik kennzeichnen den deutschen Kapitalismus (Bundesbank 2017), was sich auf der anderen Seite in einer ausgeprägten Investitionszurückhaltung sowohl bei den privaten wie bei den öffentlichen Investitionen ausdrückt. Die spannende Frage lautet, ob sich diese Zurückhaltung im Zuge einer digitalen Revolution auflösen wird und es dadurch zu einer Steigerung der Produktivität in der Industrie kommt, die auf die anderen Wirtschaftssektoren ausstrahlt?

Dafür spricht aus heutiger Sicht nichts. Diese Einschätzung wird bestätigt durch die Untersuchungen von Robert Gordon (siehe IMK-Report 127), die ebenfalls den Trend niedriger Zuwachsraten der Produktivität bestätigen. Auch die schwache Entwicklung der Nettoinvestitionen der nicht-finanziellen Unternehmen zeigt ein klares Bild. Warum sollte sich diese Investitionszurückhaltung ändern? Die technologischen Voraussetzungen für eine weitere Digitalisierung der Produktion liegen bereits seit einer Reihe von Jahren vor. Die erforderlichen Investitionen wurden und werden aber nicht getätigt, was auch und gerade mit der schwachen Entwicklung der effektiven Nachfrage zusammenhängt.

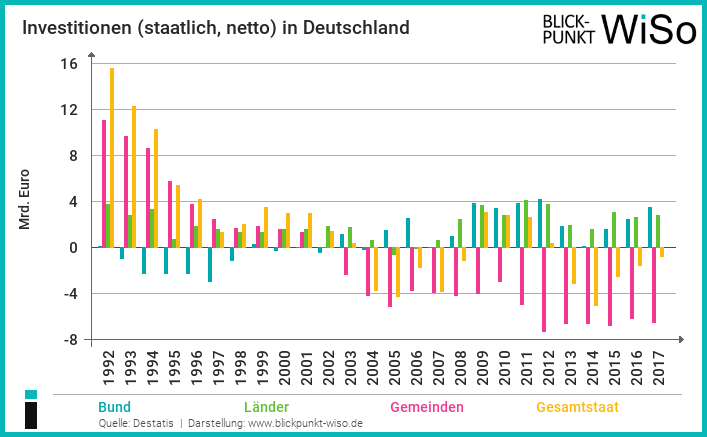

Auch die öffentlichen Nettoinvestitionen sind in den letzten 20 Jahren zurückgegangen. Es reicht ein Blick auf die Finanzpolitik nach 1999, die ganz überwiegend – mit Ausnahme der Jahre 2009/10 – restriktiv war. Diese Entwicklung ist durch die Etablierung einer Schuldenbremse für die öffentlichen Haushalte weiter zementiert worden. Es ist nicht zu erkennen, dass hier ein Paradigmenwechsel zu einer expansiven Finanzpolitik und zu einer kräftigen Zunahme der öffentlichen Investitionen stattfinden wird. Es ist unabhängig von der Frage der Digitalisierung sinnvoll, diesen Paradigmenwechsel zu fordern, aber die Chancen auf Erfolg sind gering, da die deutschen Schuldenbremsen und der europäischen Fiskalpakt verfassungsrechtlich fixiert sind. Das wiederum heißt, dass sich erst in einigen Jahren die Möglichkeit einer signifikant stärkeren Investitionstätigkeit von Bund, Ländern und Kommunen eröffnen kann.

Das deutsche Modell ist nicht nur durch den ordoliberalen Typ staatlicher Austeritätspolitik, sondern zugleich durch einen stabilitätsorientierten Handelsmerkantilismus gekennzeichnet. Zu diesem Handelsmerkantilismus gehören eine niedrige Inflation, die früher durch die restriktive Geldpolitik der Bundesbank gesichert wurde, und eine zurückhaltende Lohnpolitik. Auch wenn diese am Modell der Bundesbank orientierte Geldpolitik der Europäischen Zentralbank ab 2012 geändert und durch eine diskretionäre Geldpolitik mit niedrigen Leitzinsen ersetzt worden ist, besteht der deflationäre Druck durch die Austeritätspolitik in der Eurozone weiterhin.

Eine weitere Folge dieser Politik: Die deutschen Exporte verlagern sich zunehmend aus der Eurozone heraus in die Schwellenländer (Sablowski u.a., 2018). Das Modell einer exportgetriebenen Ökonomie wird also nicht in Frage gestellt, obwohl der den südeuropäischen Ländern diktierte Schuldenabbau die Märkte für Importe aus Deutschland geschrumpft hat. Solche einfachen saldenmechanischen Zusammenhänge werden von der deutschen Politik nicht verstanden. Das Exportmodell wird weiter verteidigt, was im Kern eine nationalistische Wirtschaftspolitik bedeutet. Dieses Modell ist zugleich insofern kosmopolitisch, weil es seine Überschüsse auf fremden Märkten absetzen muss und dort auf Verschuldung angewiesen ist.

Deutsche Angst vor der Schwächung der Wettbewerbsfähigkeit

Dass gerade SPD und Gewerkschaften die Debatte über Industrie 4.0 oder Arbeit 4.0 so intensiv führen, hängt mit dem deutschen Modell der exportgetriebenen Ökonomie zusammen. Dieses Modell mit seiner relativ starken industriellen Basis und einer noch funktionierenden institutionellen Verankerung partnerschaftlicher oder korporativer industrieller Beziehungen ermöglicht eine arbeitspolitische Gestaltung der Digitalisierungsprozesse in der Industrie (durch die Aushandlung von Tarifverträgen und Betriebsvereinbarungen).

Hier geht es – auch wenn das offen nicht ausgesprochen wird – um zwei Ziele: erstens um den Erhalt der starken internationalen Wettbewerbsposition, zweitens um die Sicherung der Beschäftigung und der Arbeitsbedingungen in der Exportindustrie. Es geht gerade nicht um eine Strategie zugunsten der privaten wie öffentlichen Dienstleistungen, auch wenn die aktuelle Debatte um die Arbeitsbedingungen in der Pflege einen solchen Schluss nahelegen könnte.

Ein Konzept für die Aufwertung personenorientierter öffentlicher Dienste erfordert erstens eine expansive Finanzpolitik und eine Stärkung der Finanzkraft der Sozialversicherungen, am besten über höhere Löhne und steigende Sozialbeiträge. Das wäre ein makroökonomisches Konzept – im Gegensatz zu der mikroökonomischen Strategie der arbeitspolitischen Gestaltung der Industriearbeit. Dagegen kann eingewandt werden, dass die Prozesse der Digitalisierung auch die privaten und öffentlichen Dienstleistungen erfassen werden. Im Bereich des Handels wird das der Fall sein. Bei den personenorientierten Diensten und bei staatlichen Dienstleistungen würde es hingegen Investitionen in einem Umfang erfordern, die wegen der rigiden Orientierung auf die schwarze Null nicht zur Verfügung stehen. Auch die Krankenhausfinanzierung über diagnosespezifische Fallpauschalen in Verbindung mit der Investitionsfinanzierung durch die Bundesländer blockiert ausreichende Investitionen in die Digitalisierung der Dienstleistungsarbeit. Und wenn wir doch annehmen, dass diese Bremsen aufgehoben werden, würden durch eine expansive Fiskalpolitik und durch höhere Löhne die ökonomischen Voraussetzungen des handelsmerkantilistischen Modells geschwächt, weil es zu einer höheren Inflationsrate kommen wird. Zudem ist davon auszugehen, dass gerade bei personenorientierten Dienstleistungen die Rationalisierungsmöglichkeiten begrenzt sind, sodass gerade hier trotz Digitalisierung Arbeitsplatzchancen liegen.

Die genannten Bremsen aufzuheben, wird allerdings nur möglich sein, wenn SPD und Gewerkschaften bereit sind, den deutschen Weg des Handelsmerkantilismus grundsätzlich in Frage zu stellen. Dieses Modell beruht unter anderem darauf, dass die Beschäftigten in der Exportindustrie ganz überwiegend (nicht Zeitarbeit und nicht Werkvertragsarbeit) stabile und relativ gut entlohnte Arbeitsverhältnisse haben, während vor allem der private Dienstleistungssektor durch niedrige Löhne und schlechte Arbeitsbedingungen gekennzeichnet ist. Im europäischen Vergleich ist die Differenz zwischen Industrie- und Dienstleistungslöhnen mit 22 Prozent gerade in Deutschland besonders hoch (IMK-Report 142, 2018). Und auch das Gender Pay Gap ist hierzulande auffallend hoch.

Die Konzentration auf den digitalen Kapitalismus führt in die Sackgasse

Wenn wir die Entwicklungshemmnisse auf dem Weg zu einer sozialen und solidarischen Gesellschaft skizzieren, so ergeben sich andere Schwerpunkte. Das sind einmal die Begrenzung und starke Regulierung der Finanzialisierung. Das wiederum hat zwei Aspekte, einmal die Steuerung realwirtschaftlicher Unternehmen über Finanzinvestoren, zum anderen der spekulative Handel mit Wertpapieren auf den Finanzmärkten. Zweitens geht es um die Verringerung der hohen Ungleichheit bei Einkommen und Vermögen. Dieser Prozess sollte bei der Primärverteilung zwischen Gewinnen und Löhnen ansetzen und durch die Sekundärverteilung über Staat und Sozialversicherung fortgesetzt werden. Drittens muss die drastische Begrenzung des Niedriglohnsektors, auch durch die Veränderungen der Laufzeiten des Arbeitslosengelds und die Erhöhung der Sätze der Grundsicherung, endlich auf die politische Tagesordnung gesetzt werden.

Letztlich basiert die Konzentration auf einen vermeintlichen »digitalen Kapitalismus«, wie der Begriff selbst, auf einer falschen Kapitalismustheorie. Mit dieser wird versucht, Kapitalismus »stofflich« abzugrenzen und zu periodisieren. Kapitalistische Stadien werden als technologisch definierte Stadien missverstanden, wie Dampfmaschinen-Kapitalismus, elektrifizierter Kapitalismus oder High-Tech-Kapitalismus. Damit werden bestimmte technologische Trends zwar für den Alltagsverstand verständlich gemacht. Allerdings sind solche Bezeichnungen trivial, weil die kapitalistische Produktion systematisch darauf drängt, die neuesten Technologien für den Produktionsprozess als Verwertungsprozess nutzbar zu machen. Die spezifische Funktionsweise einer kapitalistischen Ökonomie als Geldwirtschaft wird damit systematisch verfehlt. Die in ihren Auswirkungen dramatischen Veränderungen sind überdies andere (wie etwa die Auswirkungen einer weitgehenden Globalisierung, die durch Freihandelsabkommen radikalisiert wird, oder die Auswirkungen der Finanzialisierung auf Arbeitsmärkte, auf die Institutionen sozialer Sicherung und auf die demokratische Verfassung der Nationalstaaten.)

SPD und Gewerkschaften bereiten sich auf eine mögliche Konstellation vor, in der in erster Linie die Industriearbeit negativ getroffen wird. Hier geht es um hoch qualifizierte Beschäftigte in den Exportbranchen, die arbeits- und sozialpolitisch relativ gut abgesichert sind und deren neuen (digitalen) Gefährdungen durch betriebliche und tarifrechtliche Normen kontrolliert werden können. Bezogen auf die Gesamtheit der abhängig Beschäftigten ist das ein überschaubarer Teil. Nur ihn in den Blick zu nehmen, entspricht der partikularen Perspektive von SPD und den beiden größten Industriegewerkschaften auf den deutschen Kapitalismus. Die Industriearbeit steht hier im Fokus, nicht aber die heterogene Entwicklung in den verschiedenen Dienstleistungssektoren, die sich gerade nicht mit dem Schlagwort »Digitalisierung« bündeln lassen und die deshalb andere Steuerungskonzepte notwendig machen als der Industriesektor.

Gleichwohl: Die Angst vor den sozialen Folgen der Digitalisierung kann dazu führen, dass in der SPD wieder weitergehende Themen und Fragestellungen diskutiert werden, die ohne diese Angst nicht populär werden könnten. Die SPD wird dann über Umwege gezwungen, wieder über Wirtschafts-, Verteilungs- und Sozialpolitik zu diskutieren. Das wäre immerhin eine positive Konsequenz der aktuellen Digitalisierungs-Debatte.

Literatur:

- Albu, N. u.a. 2018, Arbeits- und Lohnstückkostenentwicklung im europäischen Vergleich, in: IMK Report Nr. 142.

- Bundesbank, Ertragslage und Finanzierungsbedingungen deutscher Unternehmen, Monatsbericht 6-2017.

- Herzog-Stein A. u.a., 2017, Wachstum und Produktivität im Gegenwind, in: IMK Report Nr. 124.

- Hübner, K. 2018, Produktivitätsrätsel – Einige Hypothesen, in: SPW 225.

- Krämer, H. 2018, Technologische Revolution oder säkulare Stagnation? In: SPW 225.

- Sablowski, T. u.a., 2018, Zehn Jahre Krise. Regulation des Lohnverhältnisses und ungleiche Entwicklung in der EU, in: Prokla 192.

- Schulmeister, S. 2018, Der Weg zur Prosperität, Wals bei Salzburg.

- Stiglitz, J., The Myth of secular Stagnation, in: The Daily Star, 02.09.2018.

- Summers, L., The Age of Secular Stagnation. In: Foreign Affairs February 2016.

- Wendl, M. 2014, Säkulare Stagnation oder Schieflage in der Verteilungspolitik? In: Sozialismus 6-2014.

Michael Wendl ist Soziologe, Mitglied der deutschen Keynes-Gesellschaft, er hat von 1980 bis 2016 für die Gewerkschaften ÖTV und ver.di gearbeitet.

URL: https://www.blickpunkt-wiso.de/post/auf-dem-weg-in-den-digitalen-kapitalismus--2280.html | Gedruckt am: 27.07.2024