Gescheiterte Krisenpolitik und die Notwendigkeit eines anderen Europa

1. April 2014 | Patrick Schreiner

ie Wirtschaftskrise setzen die EU-Kommission und die europäischen Regierungen auf drastische Lohnsenkungen in Südeuropa, verbunden mit einer „Flexibilisierung“ der Arbeitsmärkte. Erklärtes Ziel ist es, die europäischen Volkswirtschaften im Allgemeinen und die südeuropäischen im Besonderen „wettbewerbsfähiger“ zu machen. Das ist klassische Angebotspolitik: Die Kosten für Arbeitgeber bzw. Unternehmen sollen gesenkt werden in der Hoffnung, auf diese Weise Investitionen, Wachstum und Beschäftigung zu fördern. Eine Strategie, die scheitern muss.

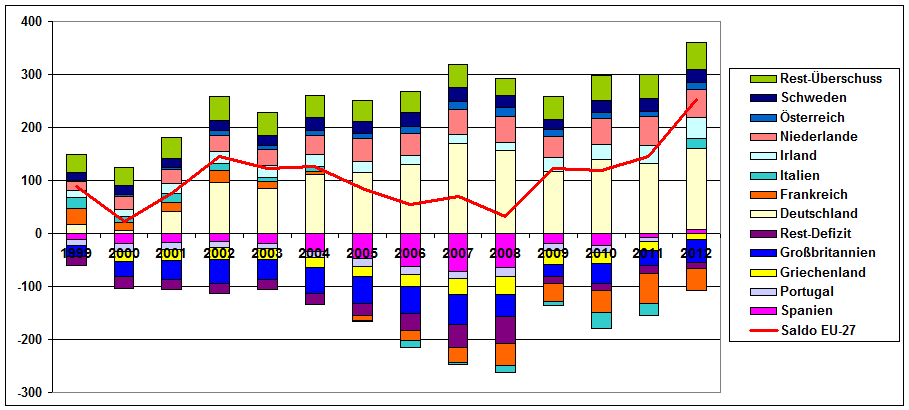

Begründung dieser Krisenpolitik sind auseinanderlaufende Lohnstückkosten in der europäischen Währungsunion: Auf der einen Seite haben sich in einigen Ländern, allen voran in Deutschland, Löhne und Arbeitskosten in den letzten zehn Jahren nur schwach entwickelt. Die Binnennachfrage blieb hierdurch weit hinter ihren Möglichkeiten und Notwendigkeiten zurück. Im Verhältnis dazu sind auf der anderen Seite andere Länder, besonders in Südeuropa, die Löhne und Arbeitskosten stärker gestiegen. Beides führte zu großen und wachsenden Außenhandels-Überschüssen in Deutschland, aber etwa auch den Niederlanden oder Österreich, die eine ähnliche Wirtschaftspolitik verfolgten. Spiegelbildlich dazu kam es in Spanien, Griechenland oder Portugal zu großen und wachsenden Außenhandels-Defiziten (Abb. 1). Da Außenhandels-Defizite immer mit einer wachsenden Verschuldung verbunden sind, während Überschüsse spiegelbildlich mit dem Aufbau (privater) Vermögenswerte einhergehen, besteht ein enger Zusammenhang zwischen dieser Ungleichentwicklung im Außenhandel und der Krise in Europa.

Abbildung 1: Außenhandelssaldi in Europa (globaler Handel von Waren und Dienstleistungen) 1999-2012 in Mrd. Euro, Quelle: Eurostat, eigene Darstellung und Berechnung.

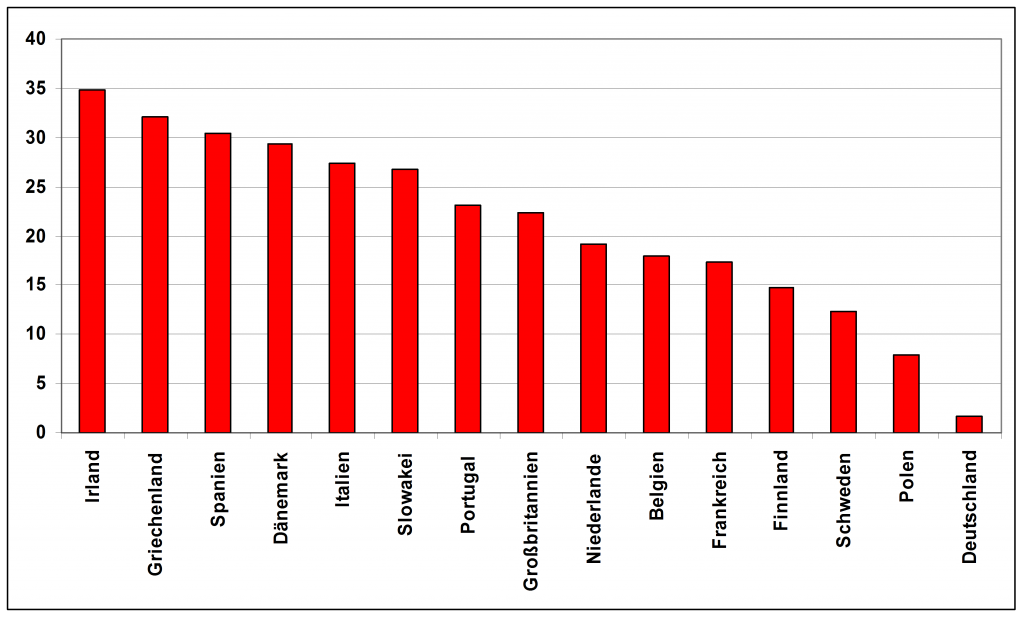

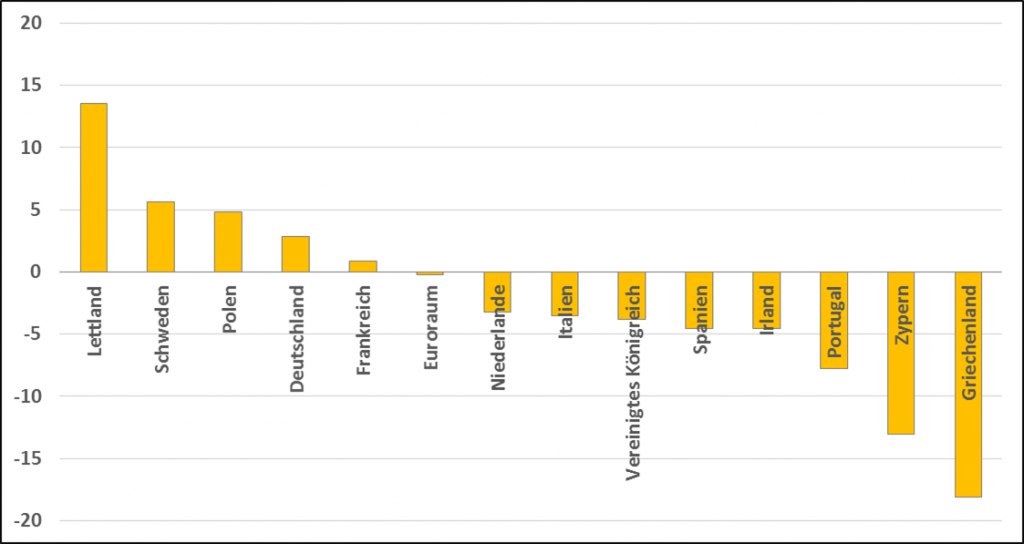

Man kann auf dieses Auseinanderlaufen der Lohnstückkosten (Abb. 2) auf (mindestens) zweierlei Weisen reagieren, will man diese einander wieder annähern und damit die Überschüsse und Defizite im Außenhandel reduzieren: Mit im Verhältnis zur Produktivität steigenden Löhnen in den Überschussländern oder mit im Verhältnis zur Produktivität sinkenden Löhnen in den Defizitländern. Merkel, Barroso und Co. haben sich fatalerweise für die zweitgenannte Strategie entschieden (diese wird häufig als “interne Abwertung” verniedlicht). Fast von Beginn an war daher die drastische Schwächung der Arbeitnehmerseite und das Drücken von Löhnen (mitsamt der so genannten „Lohnnebenkosten“) ein wesentlicher Bestandteil der „Krisenbekämpfung“.

Abbildung 2: Entwicklung der Lohnstückkosten 2000-2008 in Prozent, Quelle: Europäische Kommission, eigene Darstellung und Berechnung.

Dabei gelten ausgerechnet Deutschland im Allgemeinen und Ex-Kanzler Schröders „Agenda 2010“ im Besonderen als Vorbild. Mit diesem Politikprogramm hat die frühere rot-grüne Bundesregierung dem Neoliberalismus in Deutschland ab 2003 endgültig zum Durchbruch verholfen. Hintergrund dafür war eine jahrelange Debatte um eine vermeintlich verloren gegangene „Wettbewerbsfähigkeit“ der deutschen Volkswirtschaft. Das war zwar schon damals fern jeder Realität, denn schon damals erzielte Deutschland Exportüberschüsse. Dennoch hielt es die Eliten in Politik, Wirtschaft und Medien nicht davon ab, ihr Programm durchzuführen: Es war erklärtes politisches Ziel, in Deutschland die Löhne zu senken, die Arbeitsmärkte zu flexibilisieren, die Beschäftigten und ihre Gewerkschaften zu schwächen und die Unternehmen zu „entlasten“. Eine neoliberale Programmatik, die mit der Agenda 2010 nicht neu erfunden, wohl aber deutlich radikalisiert wurde.

Im In- und Ausland gilt diese Politik heute vielfach als erfolgreich; so wird ihr etwa häufig die relativ gute Entwicklung am deutschen Arbeitsmarkt zugeschrieben. Sieht man sich die Auswirkungen der Agenda 2010 bzw. der neoliberalen Arbeitsmarktpolitik der jüngeren Vergangenheit allerdings genauer an, so bestehen gute Gründe für Skepsis:

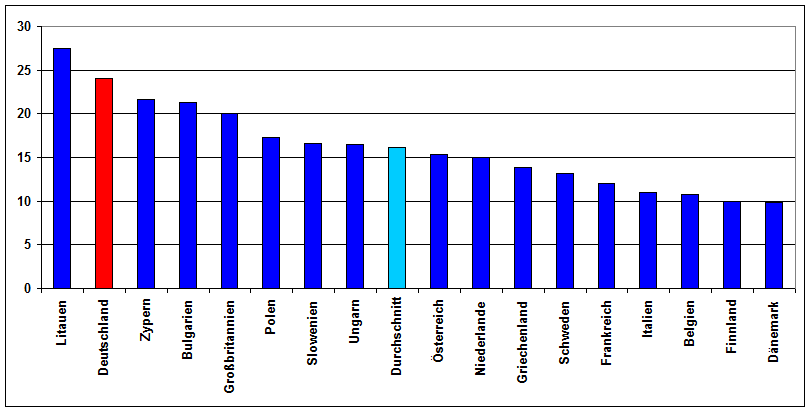

(1) Deutschland hat heute einen der größten Niedriglohnsektoren in Europa (Abb. 3). Prekäre Beschäftigungsverhältnisse wie Minijobs, Leiharbeit und der Missbrauch von Werkverträgen wurden massiv ausgeweitet. Ein allgemeiner gesetzlicher Mindestlohn, wie ihn die neue schwarz-rote Bundesregierung plant, ist eine wichtige Maßnahme gegen diese Entwicklung. Allerdings darf nicht aus den Augen verloren werden, dass es insbesondere auch die Verschärfung der Zugangsbedingungen beim Arbeitslosengeld war, die die Menschen in üble Jobs mit schlechter Entlohnung gedrängt hat.

Abbildung 3: Niedriglohnquoten in Europa 2010 in Prozent, Schwellenwert = 2/3 des Medianlohns, Quelle: Institut für Arbeit und Berufsforschung, eigene Darstellung.

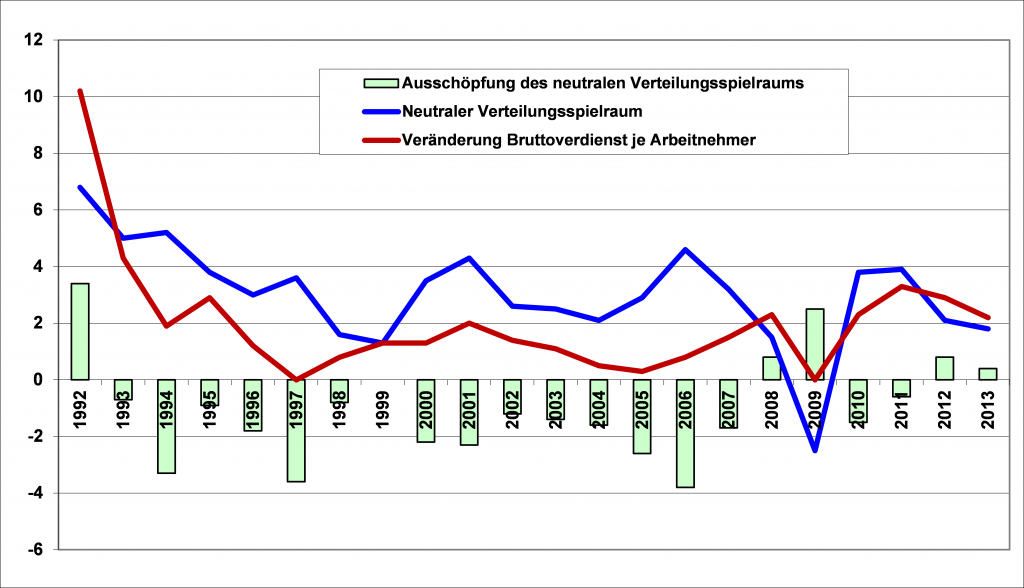

(2) Auch über den Niedriglohnsektor hinaus blieben die Löhne der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer hinter dem eigentlich Notwendigen und Möglichen weit zurück. In den Jahren vor der Krise – 2000 bis 2008 – haben die Beschäftigten sogar Reallohnverluste erlitten. Der verteilungsneutrale Spielraum aus Produktivitätsentwicklung und Inflationsrate wurde in fast keinem Jahr ausgeschöpft (Abb. 4) – eine gigantische Umverteilung zu Gunsten des Kapitals: Spiegelbildlich sind Unternehmensgewinne und Kapitaleinkommen geradezu explodiert, unterstützt auch durch massive Steuersenkungen für Unternehmen und Menschen mit hohen Einkommen. Die erhofften zusätzlichen Steuereinnahmen und Unternehmensinvestitionen sind allerdings – wenig überraschend – ausgeblieben. Das Ungleichgewicht zwischen Kapitaleinkommen und Arbeitseinkommen ist seit der Krise zwar wieder zurückgegangen, besteht aber nach wie vor.

Abbildung 4: Ausschöpfung des Verteilungsneutralen Spielraums in Deutschland 1992-2013, Werte in Prozent, Quelle: Statistisches Bundesamt, eigene Darstellung.

(3) Das vermeintliche Arbeitsmarktwunder entpuppt sich bei genauerer Betrachtung als Augenwischerei. Tatsächlich wird heute in Deutschland nicht mehr gearbeitet als im Jahr 2000; 2010 war die Zahl der geleisteten Arbeitsstunden genauso hoch wie zwölf Jahre zuvor (jeweils knapp über 57 Milliarden). Konjunkturbereinigt ist das Arbeitsvolumen sogar seit Mitte der 1990er Jahre gleich geblieben. Dieses identische Arbeitsvolumen wird heute lediglich auf mehr Köpfe verteilt – prekäre Minijobs und Teilzeit-Arbeitsverhältnisse haben zugenommen. Die „Reformen“ haben also keine neue Arbeit geschaffen, sondern lediglich vorhandene Arbeit breiter verteilt.

(4) Bisweilen wird behauptet, die Agenda 2010 sei dafür verantwortlich, dass in der Krise ab 2008/2009 die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland nur leicht angestiegen und danach deutlich zurückgegangen sei. Tatsächlich aber ist diese positive Entwicklung auf den umfassenden Gebrauch des Instruments der Kurzarbeit und auf die Belastung von Arbeitszeitkonten zurückzuführen. Positive Auswirkungen der Agenda 2010 lassen sich diesbezüglich nicht feststellen.

(5) Angesichts der enormen Außenhandels-Überschüsse wurde und wird ein guter Teil der deutschen Arbeitslosigkeit schlicht exportiert, das erreichte Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) erfolgt nicht aus eigener Kraft – Deutschland nutzt die volkswirtschaftliche Nachfrage anderer Länder und weigert sich, durch eine entsprechende Lohnentwicklung selbst ausreichend Nachfrage zu generieren. Die „Wettbewerbsfähigkeit“ Deutschlands führt dazu, dass hierzulande mehr produziert als konsumiert wird; die dadurch entstehenden Arbeitsplätze gehen zu Lasten anderer Länder. Deutschland hat seine „Erfolge“ also nur aufgrund einer klassischen „Beggar-Thy-Neighbour“-Politik erzielt.

Die Sinnhaftigkeit neoliberaler Arbeitsmarkt- und Wirtschaftspolitik im Allgemeinen und der Agenda 2010 im Besonderen kann vor diesem Hintergrund mit Recht bezweifelt werden. Gleichwohl wird diese Politik heute als Vorbild auch für andere Länder in Europa angesehen und angepriesen. Die Arroganz, mit der viele in Deutschland ihre Politik bis heute verteidigen und den europäischen Partnerländern aufdrängen wollen, bringt beispielhaft folgendes Zitat des Herausgebers der Wochenzeitung „Die Zeit“, Josef Joffe, zum Ausdruck:

Ohne Schröders Agenda 2010 stünde Deutschland heute nicht so gut da. […] Rot-Grün senkte Steuern, lockerte den Arbeitsmarkt auf und verschärfte mit Hartz IV den Anreiz zur Arbeitssuche. Aus fünf Millionen ohne Job sind heute weniger als drei Millionen geworden; das Defizit tendiert gen null. […] Ein solcher Umbau steht Frankreich und Co. noch bevor. […] Eine bittere Medizin, doch eine andere gibt es für Europa nicht.

Ähnlich wie Joffe haben Politik, Wirtschaft und Medien in Deutschland – leider mit Erfolg – von Deutschlands Mitschuld am europäischen Debakel abgelenkt und ihre neoliberale Erzählung als gängiges Erklärungsmuster für die Krise in Europa etabliert: Angeblich zu große Defizite der öffentlichen Haushalte insbesondere in den „Krisenländern“ sowie angeblich zu große Lohnsteigerungen in manchen Ländern der Währungsunion stehen im Mittelpunkt dieser Erzählung. Dabei spielte monatelanges Wettern gegen angeblich zu stark gestiegene Löhne in Frankreich eine zentrale Rolle. (Dieser Vorwurf an Frankreich ist inhaltlich falsch: Gerade dort ist es besonders vorbildlich gelungen, eine stabilisierende Lohnentwicklung zu erreichen; die Löhne entwickelten sich nach Gründung der Währungsunion quasi analog zur Produktivität und der von der Europäischen Zentralbank vorgegebenen Zielinflationsrate. Dennoch ist selbst Frankreich von einem Überschussland im Außenhandel zu einem Defizitland geworden, Abb. 1.)

Wir erleben vor diesem Hintergrund insbesondere in Südeuropa scharfe Angriffe auf die Rechte von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Das dabei angewendete Instrumentarium ist breit: Schwächung des Flächentarifvertrags zugunsten „dezentraler“ Lohnverhandlungen, Eingriffe in die Tarifautonomie zulasten der Gewerkschaften, Lohndiktate im Öffentlichen Dienst, reale Senkung der Mindestlöhne, Reduktion des sozialen Sicherungsniveaus und vieles mehr. Mindestens in Griechenland und Spanien kam es wiederholt zu gewaltsamen Polizeieinsätzen gegen Streikende und Gewerkschafter/innen.

Insbesondere in den fünf südeuropäischen Ländern, die gemeinhin als „Krisenländer“ gelten, kam es zwischen 2010 und 2014 infolge dieser Politik zu deutlichen Reallohnverlusten:

Abbildung 5: Reallohnentwicklung in europäischen Ländern, 2014 gegenüber 2010, Quelle: Europäische Kommission, eigene Darstellung.

Eine solche Politik der Lohnsenkungen und der strukturellen Schwächung abhängig Beschäftigter ist wirtschaftlich unsinnig und schädlich. Wirtschaftlich unsinnig ist sie, weil das deutsche Modell der Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit nicht als europäisches oder globales Patentrezept funktionieren kann. Dies sollte rechnerisch unmittelbar einleuchten: Jedem Außenhandels-Überschuss in einem Land steht notwendig anderswo ein Außenhandels-Defizit gegenüber. Es können nicht alle Länder Außenhandels-Überschussländer wie Deutschland, Österreich oder die Niederlande werden – es sei denn, man beabsichtigt, dass die außereuropäische Welt dauerhaft europäische Exportüberschüsse aufnimmt und sich entsprechend in Europa verschuldet. Tatsächlich scheint dies die Strategie von Barroso, Merkel und Co. zu sein, was aber nichts anderes als die Verschiebung der heutigen europäischen Probleme auf globale Ebene bedeuten würde.

Wirtschaftlich schädlich ist eine solche Politik der Lohnsenkungen, weil sie Deflationsgefahren heraufbeschwört (was Politik und Medien in Deutschland nicht davon abhält, realitätsblind vor Inflation zu warnen). Versuche, Löhne und „Lohnnebenkosten“ zu senken, vernichten unmittelbar volkswirtschaftliche Nachfrage, und sie zerstören das Vertrauen der Wirtschaftsakteure in eine positive wirtschaftliche Entwicklung. Sie sind damit wesentlich mitverantwortlich für die Rezession, in der die südeuropäischen Länder stecken. Diese Rezession droht auf das restliche Europa überzuschwappen bzw. ist etwa im Falle Frankreichs schon übergeschwappt.

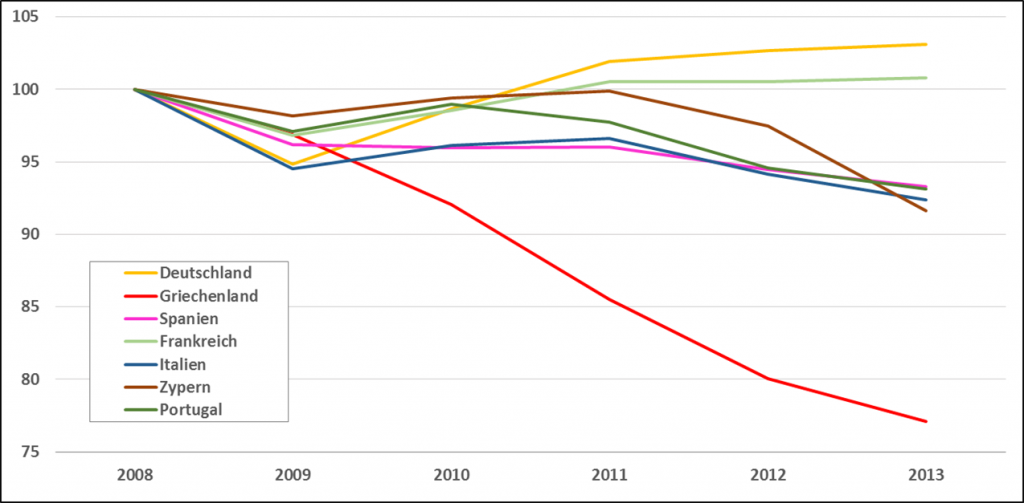

Verschärft wird diese veritable Krise der europäischen Wirtschaft durch massive Kürzungen bei den Staatsausgaben. Die so genannte „Troika“ aus Europäischer Kommission, Europäischer Zentralbank und Internationalem Währungsfonds legt den „Krisenländern“ scharfe Kürzungsdiktate auf. Dabei missachtet sie die Bedeutung, die Staatsausgaben für das Funktionieren einer Volkswirtschaft haben. Die Folge ist ein drastischer Rückgang der Staatsausgaben, der zu gesellschaftlichen Verwerfungen führt – bis hin zu einer humanitären Katastrophe wie in Griechenland. Und auch wirtschaftlich sind die Konsequenzen ähnlich verheerend wie bei Lohnkürzungen: Die Wirtschaft bricht zusammen, eine Rezession reiht sich an die andere. Die Rückgänge des Bruttoinlandsprodukts in Südeuropa sind überdeutlich:

Abbildung 6: Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts in einigen europäischen Ländern, 2008-2013, verkettet, 2008=100, Quelle: Europäische Kommission, eigene Darstellung und Berechnung.

Auch wenn neoliberale Politikexperimente in den so genannten „Krisenländern“ derzeit stärker durchexerziert werden als im restlichen Europa, so gibt es sie doch quasi überall. Die Stichworte „Schuldenbremse“ und „Fiskalpakt“ seien an dieser Stelle genannt. Der 2012 geschlossene Europäische Fiskalpakt schreibt vor, dass die Haushalte der beteiligten Staaten kein Defizit größer als 0,5 Prozent des BIP aufweisen dürfen, in Ausnahmefällen 1,0 Prozent. Beträgt die Gesamtverschuldung eines Landes mehr als 60 Prozent des BIP, so muss es diese schrittweise zurückführen. Dieses Vertragswerk wird die Kürzungszwänge in den öffentlichen Haushalten Europas in Zukunft nochmals verstärken.

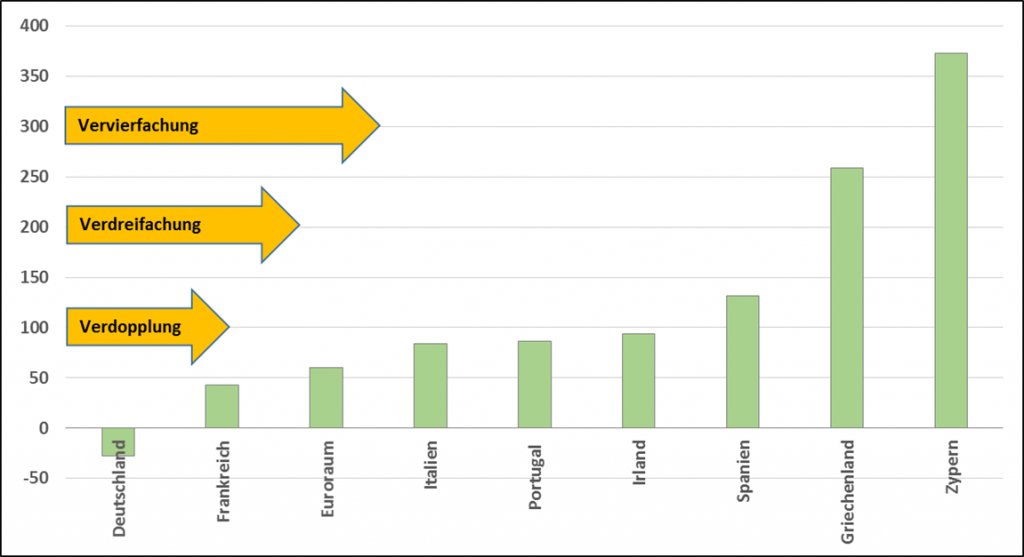

Diese Krisenpolitik ist desaströs: Radikale Kürzungsprogramme und Lohnkürzungen bringen die Menschen in den südeuropäischen „Krisenländern“ in Not; ganze Volkswirtschaften sind in massive volkswirtschaftliche Krisen gestürzt, negative Auswirkungen dieser Politik zeigen sich mehr oder weniger ausgeprägt letztlich in ganz Europa. Die Eurozone ist längst zum Klotz am Bein der Weltwirtschaft geworden. Die Arbeitslosigkeit in der Währungsunion betrug im November 2013 insgesamt 12,1 Prozent – ein Rekordwert. In Griechenland beträgt die Arbeitslosenrate unfassbare 27,4 Prozent, in Spanien 26,7 Prozent. In Griechenland sind Obdachlosigkeit und Armut geradezu explodiert – obwohl das Land schon vorher eines der ärmsten in Westeuropa war. Selbstmordraten steigen stark an, die Gesundheitsversorgung bricht zusammen. In Spanien und Griechenland ist deutlich mehr als die Hälfte der jungen Menschen ohne Arbeit. Auch in Frankreich, Portugal, Italien und vielen anderen Ländern sind Konjunktur und Arbeitsmarkt auf einem Abwärtspfad. In Zypern hat sich die Zahl der Arbeitslosen seit Beginn der Krise mehr als vervierfacht, in Griechenland mehr als verdreifacht, in Spanien mehr als verdoppelt.

Abbildung 7: Entwicklung der Arbeitslosigkeit in einigen europäischen Ländern, 2008-2013, Quelle: Europäische Kommission, eigene Darstellung.

Aus dieser verfahrenen Situation wird ein Ausgang ohne eine völlige wirtschaftspolitische Umkehr nicht möglich sein. So ist zum einen eine Ausweitung der volkswirtschaftlichen Nachfrage in Europa notwendig – und anstatt lediglich die Nachfrage anderer Volkswirtschaften auszunutzen, braucht es eine deutliche Ausweitung von Löhnen und Staatsausgaben gerade in den Ländern mit Überschüssen im Außenhandel, insbesondere in Deutschland. Anders als sinkende Löhne in den „Krisenländern“ führen steigende Löhne in den Überschuss-Ländern nicht zu den beschriebenen wirtschaftlichen Verwerfungen. Sie treiben vielmehr Konjunktur und Investitionen an – und zwar europaweit. Wenn die Löhne in Überschuss-Ländern steigen, so wird die Lücke bei den Lohnstückkosten zwischen Deutschland und Südeuropa geschlossen; die Importe nach Deutschland steigen wieder an, was allen hilft.

Ferner benötigt Europa ein großangelegtes Investitions- und Wachstumsprogramm. Sowohl der Europäische Gewerkschaftsbund (EGB) als auch der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) haben je einen eigenen Vorschlag für ein europäisches Investitions- und Wachstumsprogramm unterbreitet. Beide fordern über einen Zeitraum von zehn Jahren zusätzliche jährliche Investitionen in Höhe von zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts der EU. Die Idee dahinter ist einleuchtend: Einerseits gibt es privates Kapital, das aufgrund rückläufiger Schuldenaufnahme durch die Staaten und aufgrund der Wirtschaftskrise keine sicheren Anlagemöglichkeiten mehr findet. Andererseits gibt es horrende Investitionsbedarfe im Energiesektor, in der Verkehrs- und Kommunikationsinfrastruktur, in Industrie und Wohnraum sowie im Bildungsbereich. Beide Bedarfe gilt es zusammenzuführen: Das private Kapital soll in die Realwirtschaft fließen. EGB und DGB haben in ihren Konzepten deutlich gemacht, dass ein solches Programm nicht nur sinnvoll, sondern dank einer dann wiederbelebten Wirtschaft und durch eine stärkere Besteuerung von Finanztransaktionen und großen Vermögen auch finanzierbar ist.

Die durch ein europäisches Investitions- und Wachstumsprogramm möglichen positiven wirtschaftlichen und strukturellen Effekte sind beträchtlich:

- Ein zusätzlicher jährlicher Wachstumsimpuls von 400 Mrd. Euro (inklusive privater Investitionen),

- langfristig bis zu elf Millionen zusätzliche Arbeitsplätze (Vollzeitäquivalente),

- jährlich europaweit 160 Milliarden Euro zusätzliche Einnahmen für die öffentlichen Haushalte,

- 20 Milliarden Einsparungen aufgrund geringerer Kosten für Arbeitslosigkeit, und

- eine ökologische Modernisierung des Kontinents bei entsprechender inhaltlicher Ausrichtung; der DGB schlägt eine Schwerpunktsetzung auf Investitionen im Energiebereich vor.

In der Vergangenheit war es ganz wesentlich Deutschland, das durch seine neoliberale Arbeitsmarkt- und Wirtschaftspolitik eine Lohnsenkungs-Spirale vorangetrieben hat. Wenn heute quasi alle Länder der europäischen Währungsunion dem schlechten deutschen Vorbild – freiwillig oder gezwungenermaßen – folgen und ihre Löhne sowie „Lohnnebenkosten“ drücken, so droht dies die fatale europäische und globale Lohnkonkurrenz weiter anzuheizen. Es muss gelingen, diesen Teufelskreis aus sinkenden Löhnen, sinkender Nachfrage und sinkenden Investitionen zu durchbrechen. Dabei kommt Deutschland als der größten Volkswirtschaft Europas mit dem größten Außenhandels-Überschuss eine entscheidende Verantwortung zu. Es muss, wie oben beschrieben, sich einerseits im europäischen Kontext für eine expansive Wirtschafts- und Finanzpolitik einsetzen und auf der anderen Seite seine Binnennachfrage durch die Abschaffung des Niedriglohnsektors und durch die Erhöhung von Staatsausgaben und Löhnen deutlich ausweiten. Dies wird ohne regierungsseitige Maßnahmen nicht zu erreichen sein.

Die im vergangenen Jahr zwischen CDU, CSU und SPD geschlossene Koalitionsvereinbarung allerdings bleibt weit hinter den Erfordernissen zurück. Zwar gibt es einige veritable Anstrengungen zur Bekämpfung der schlimmsten Exzesse am Arbeitsmarkt, insbesondere auf die vorgesehene Einführung eines (allerdings zu niedrigen) Mindestlohns ist positiv zu verweisen. Von einer adäquaten Problemanalyse oder gar angemessenen Vorschlägen für eine andere Wirtschaftspolitik in Europa kann aber nicht die Rede sein. Es ist erschütternd, wenn an den entscheidenden Textstellen nach wie vor die alten neoliberalen Konzepte von „Wettbewerbsfähigkeit“, „Strukturreformen“ und „Haushaltskonsolidierung“ hochgehalten werden:

Eine verbesserte Wettbewerbsfähigkeit durch Strukturreformen und nachhaltige Zukunftsinvestitionen sind der Schlüssel Europas zum Wachstum. Nationale und europäische Anstrengungen müssen Hand in Hand gehen. Wir bekennen uns zu den Regeln des gestärkten Stabilitäts- und Wachstumspakts. Dessen glaubwürdige Anwendung ist das Fundament für eine dauerhaft stabile gemeinsame Währung. Die Glaubwürdigkeit unseres Handelns erfordert eine an Nachhaltigkeitskriterien ausgerichtete Haushalts- und Wirtschaftspolitik. Die hohen Staatsschuldenquoten der Euroländer müssen daher zurückgeführt werden. Das ist eine der Lehren aus der aktuellen Krise. Die Politik der Haushaltskonsolidierung muss fortgesetzt werden und mit Reformen für strukturelles Wachstum und nachhaltigen Zukunftsinvestitionen kombiniert werden.

Notwendig wäre ein anderes Europa – ein soziales Europa, das mit seiner neoliberalen Vergangenheit rigoros bricht. Ein Europa ohne Fiskalpakt, ohne Lohnkonkurrenz und ohne Kürzungsprogramme; ein Europa des sozialen und wirtschaftlichen Ausgleichs und der wirtschaftlichen Vernunft.

Patrick Schreiner ist Gewerkschafter und Publizist aus Bielefeld/Berlin. Zu seinen Arbeitsschwerpunkten gehören Wirtschaftspolitik, Verteilung, Neoliberalismus und Politische Theorie.

URL: https://www.blickpunkt-wiso.de/post/gescheiterte-krisenpolitik-und-die-notwendigkeit-eines-anderen-europa--1320.html | Gedruckt am: 27.07.2024